Вы здесь

В науке должны оставаться те, кто не может без этого

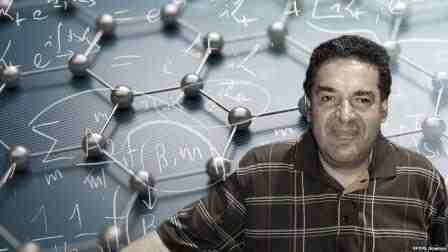

Михаил Кацнельсон - один из наиболее авторитетных в мире физиков-теоретиков, специалист в области физики конденсированного состояния, соавтор нобелевских лауреатов Андрея Гейма и Николая Новоселова, автор "Библии графена" и сам лауреат престижных премий, от советской Ленинского комсомола до нидерландской премии Спинозы.

Михаил Кацнельсон - один из наиболее авторитетных в мире физиков-теоретиков, специалист в области физики конденсированного состояния, соавтор нобелевских лауреатов Андрея Гейма и Николая Новоселова, автор "Библии графена" и сам лауреат престижных премий, от советской Ленинского комсомола до нидерландской премии Спинозы.

Одно из последних научных увлечений Михаила Кацнельсона - исследование физико-химических основ происхождения жизни и эволюции. Эту работу физик ведет совместно со знаменитым биологом Евгением Куниным, исследования которого среди прочего легли в основу системы генной инженерии CRISPR-Cas9.

Михаил Кацнельсон родился в Магнитогорске, начинал научную карьеру на Урале, а в последние годы работает в нидерландском университете Радбауда, является членом Королевской академии наук и искусств Нидерландов и Европейской академии.

- Вы родились на границе между Европой и Азией: роддом в одной части света, а родной дом – в другой?

- Я родился в Магнитогорске (интервью было записано еще до предновогодней трагедии в Магнитогорске). Формальная граница (между Европой и Азией) проходит по реке Урал. Магнитогорск расположен на двух берегах. Насколько знаю, по маминым рассказам, роддом находился на правом берегу реки, на самом берегу, так что я могу считать себя европейцем. Самым восточным европейцем, какие только бывают. Более восточным быть нельзя, там уже река. В левобережном районе, в основном, находится комбинат, жить там тогда было совсем плохо, но, тем не менее, родители жили там. Когда мне было четыре года, то родители переехали на правый берег, где можно было более-менее жить.

- А как ваша семья оказалась в Магнитогорске?

- Папа успел до войны закончить Днепропетровский медицинский институт и учился там в аспирантуре. Когда началась война, он ушел на фронт в один из первых дней. Был военным врачом. Получил тяжелое ранение, были перебиты обе руки. Специальность хирурга он потерял, оперировать уже не мог, и после войны работал дерматологом. В 1946-м он демобилизовался и поехал в Днепропетровск, попытался восстановиться в аспирантуре. Времена были уже другие, ему безо всяких церемоний сказали, что “нам нужны национальные кадры”.

Его отец, мой дед, отсидел 10 лет и отбывал после этого ссылку в деревне Агаповка, на Южном Урале. Магнитогорск был ближайшим городом к этой деревне. Деду было запрещено появляться в городах, но, чтобы быть поближе к отцу, папа поехал в Магнитогорск и там и остался, работая врачом в медсанчасти треста “Магнитострой”.

А мама поступила до войны в Киевский мединститут. Их эвакуировали, она училась в Казахстане, в Алма-Ате. Рассказывала всякие грустные вещи про ту жизнь, как она, например, чуть от голода не умерла. После того, как она окончила институт, её направили в Урду в Западном Казахстане, была там главным и единственным врачом в местной больнице. Как понимаю, там жизнь тоже была очень сложной.

В Магнитогорске жила её сестра, которая тоже вернулась с войны. Её муж, дядя Коля, был инженером-строителем, занимался строительством комбината. Когда маме стало совсем тяжело и нужно было куда-то деться из этой Урды, то она поехала к сестре, в Магнитогорск. Там родители и познакомились.

- А дедушка за что пострадал?

- “За что” – это интересный вопрос, если мы говорим про такие времена. Как говорится, “было бы за что – вообще бы убили”. Папа умер рано, я про его ветвь семьи знаю сравнительно мало. Знаю, что дедушка непосредственно перед арестом работал в Новосибирске статистиком. А первым секретарем крайкома партии был [Роберт] Эйхе, кандидат в члены Политбюро. А когда он оказался "троцкистско-зиновьевской гадиной" или какой-то другой гадиной, то в Новосибирске стали хватать всех, кто умел читать и писать. Уже особо не разбирались. И дед отсидел 10 лет в лагере в республике Коми.

Мой двоюродный брат, который сейчас живет в Германии (это семья папиной сестры), сохранил дедушкины записки, которые он писал. Там есть его наблюдения над северным сиянием. А когда его отправили в Агаповку, он работал бухгалтером в колхозе. Я его хорошо помню, он научил меня играть в шахматы. Когда он умер, мне было 7 лет, а ему было 78.

Последние два класса в Магнитогорске – 9-й и 10-й – я учился в специализированном физико-математическом классе, где были всякие умные ребята. И как-то затеялся разговор про то, кто почему родился в Магнитогорске, про их семьи. И оказалось: все, практически, ребята были либо из семей раскулаченных и сосланных, либо из семей просто сосланных.

Я потом уже узнал про деда, сильно позже его смерти, что, когда после 1956 начались реабилитации репрессированных при Сталине, его вызвали куда-то, сказали написать заявление про реабилитацию. Он написал заявление не лично о себе, а о тех, кто проходил с ним по одному делу. Ему сказали, что надо писать только о себе. Тогда дед некультурно выразился и ушел.

Когда при Горбачеве “Яковлевская комиссия” реабилитировала всех не реабилитированных, папы уже не было в живых. Его сестра жила в Ленинграде. Она позвонила мне и сказала, что, может быть, нам надо подать какие-то документы на реабилитацию деда. Я сказал, что, если дед сам четко выразил свое отношение к тому, что ему от этих гадов ничего не надо, так чего мы будем этим заниматься. Вот так дедушка и остался не реабилитированным “врагом народа”.

- А у вас не было желания пойти в медицину, как папа и мама?

- У меня было ощущение, что родители прилагали кучу усилий, чтобы мне это не пришло в голову. Я видел, как они живут, как они работают на полторы-две ставки, и их никогда нет дома. Одно из ярких воспоминаний детства: зима, я в кабине УАЗика “Скорой помощи”, весь укутанный, лежу на теплом двигателе, мы едем. Это значит, что у папы ночное дежурство, и маму вызвали на операцию, она была хирургом, меня не с кем оставить, вот, мама и взяла с собой.

Потом помню: мама занята, я сижу в приемном покое и читаю огромный стенд на стене про первую помощь при разных отравлениях. Читать я научился рано. И когда я уже учился в начальных классах, папа тогда работал в поликлинике на правом берегу, недалеко от моей школы, я шел после уроков к нему на работу. Меня сажали в какую-то лаборантскую, в уголок, чтобы я там делал уроки под присмотром. И в качестве развлечения показывали всяческие препараты под микроскопом. То есть, отношение к медицине было очень реалистичным… Даже не знаю, почему, но с самого начала подразумевалось, что я должен заниматься наукой. Видимо, родители мой интерес сильно поощряли. Возможно, сказалось то, что папа тоже хотел заниматься наукой, но ему не дали.

Магнитогорск был глубокой провинцией, но, будучи практическим врачом, папа писал и публиковал статьи. У него есть три или четыре статьи в журналах “Вестник дерматологии и венерологии”, “Клиническая медицина”. Видимо, в семье было понимание, что самое лучшее, что может человек сделать, это заниматься наукой. То, что это стало самым интересным для меня – видимо, влияние родителей. Потом, уже когда я вырос и было поздно что-то менять… Папа умер, когда мне было 14 лет. Мама иногда говорила, что жаль, что я не стал врачом, что я был бы великолепным диагностом – но было уже поздно.

- Мама застала ваш успех в физике? Поняла, что у вас всё хорошо складывается?

- Все советские регалии типа “доктор наук”, “профессор”, “лауреат премии Ленинского комсомола” я получил еще при ее жизни. Папа ничего этого, увы, не застал. А вот дочка у меня – врач, кандидат медицинских наук.

- Все же медицина осталась в жизни вашей семьи. А что вы читали в детстве?

- Я помню, что читал разные книги с большими картинками, что-то про дикого кабана, еще что-то…Но вот первая книга, которую я прочитал “на всю жизнь” - это “Винни-Пух” в пересказе Заходера. Прочитал я ее года в четыре. До сих пор, наверное, это моя любимая книга.

- А на английском читали оригинальную версию?

- Читал много позже. Дело в том, что у меня английский – язык для решения профессиональных проблем, он – для работы, а не для наслаждения тонкостями языка, не думаю, что он у меня настолько хорош. Я слышал мнение, что перевод Заходера в литературном отношении лучше оригинала. Вполне в это верю. Но собственным впечатлением подтвердить это не могу, я не чувствую, что настолько хорошо понимаю тонкости английского языка, чтобы судить – что хорошо написано, а что – плохо.

- А из книг, посвященных науке, что-то можете вспомнить? Что в детстве произвело впечатление?

- Могу. Меня в детстве интересовали геология и минералогия, что естественно для жителя Урала. Мне было лет 7 или 8, когда друг родителей, горный инженер, подарил мне коллекцию минералов. Я страшно увлекся минералогией. Всё читал про геологов и про минералы. Первое впечатление в научно-популярном жанре – это книги [Александра] Ферсмана “Рассказы о самоцветах” и “Занимательная минералогия”. Я их раз 100 перечитывал. Кстати, я до сих пор люблю ходить в геологические музеи, я до сих пор минералы собираю.

Потом была “Детская энциклопедия”, оранжевое десятитомное издание. Я ее тоже рано начал читать, в младших классах. Там был третий том “Физика и химия”, такая серьезная книга. Потом, уже в старших классах, за победу на какой-то олимпиаде мне подарили книгу Норберта Винера “Я – математик”. Я ее прочитал, она тоже произвела сильное впечатление. А уже в выпускном классе, незадолго до окончания, я прочитал книгу Ричарда Фейнмана “Характер физических законов”, которая меня просто потрясла. Я до сих пор считаю, что это – абсолютная вершина в научно-популярном жанре, и лучше ничего и быть не может.

- А как складывалось со школой? Школа помогла вам определиться с выбором жизненного пути?

- Со школой складывалось необычно. Сначала я учился в 60-й школе. Надо сказать, что они, по отношению ко мне, были большими молодцами и принимали очень нестандартные решения. Поскольку, когда я пошел в школу, я уже умел читать и писать, считать – кстати, я хорошо помню, как в садике во время тихого часа меня потрясло откровение, что можно досчитать до скольки угодно, если считать до десяти, потом – до 100, до 1000 и дальше. Поэтому в первом классе мне было скучно, я развлекал себя как мог.

Например, когда в прописях надо было нарисовать ряд “восьмерок”, я их нарисовал, дальше мне стало скучно – я стал подрисовывать им всякие лапки и усики. В результате – “двойка”, скандал. И так продолжалось до середины второго класса. Помню, мы что-то лепили на уроке рисования из пластилина. Я что-то слепил и на вопрос учительницы о том, что же это такое, дал крайне нестандартный ответ. Что-то из фантастики. Кажется, искусственное солнце. И она побежала к директору.

После этого с согласия моих родителей меня перевели из второго класса сразу в четвертый, и потом еще раз – шестой и седьмой класс я тоже закончил за один год. В результате в школе мне было нескучно. Но решение, конечно, школьное руководство приняло нестандартное, и оно мне очень помогло.

- А как складывались отношения с одноклассниками?

- У меня были друзья, но, скорее, по двору, чем по школе. Я был на два года младше всех, конечно, ко мне относились снисходительно. И физически я был развит хуже, чем одноклассники. В этом возрасте два года – это важно. Еще более важно это оказалось в университете, когда девочки на курсе меня всерьёз не воспринимали. Наверное, всё это повлияло на мою жизнь, не уверен, что к худшему. Но я уже привык, чувствовал, что в любом коллективе я всегда младше всех. Несомненно, это наложило отпечаток. Думаю, что в моей ситуации прыжки через класс были единственным выходом, иначе мне было скучно.

После окончания 8 классов я прочитал в газете “Магнитогорский рабочий” объявление про набор в физико-математический класс. Я до этого не особенно интересовался физикой или математикой. Очень интересовался химией, даже какие-то опыты пытался делать на дому.

Когда я перешел в 53-ю школу, то думаю, что во всех отношениях я проиграл, за исключением учителя физики. Иван Федорович Кабанчук учил нас физике в старших классах – он оказался очень важным человеком в моей жизни, думаю, что профессией я ему обязан. Ну, и еще нескольким учителям, но начиная с него. Потому что до этого физика меня не особо интересовала.

Несмотря на то, что классы были физико-математические, по математике нас учили плохо. Потом я уже понял, что к математике надо приучать сызмальства. К сожалению, я не смог приучиться. Пробовал сам потом читать, но это уже не то. А с физикой мне фантастически повезло с учителем. В то время никто не знал даже слов про “права ребенка”, у нас было 11 уроков физики в неделю, бешеная перегрузка. Причем, он [Кабанчук] с самого начала приучал нас к вузовской системе – мы писали конспекты, все было очень серьёзно.

Время от времени возникают дискуссии о том, должны ли большие ученые преподавать в школе. Знаете, я сам преподавал в школе, я не уверен, что делал это хорошо, но я это делал. А Иван Федорович был такого деревенского вида, с деревенским говором, ходил в валенках, тряпкой в нас кидал. Он окончил Магнитогорский пединститут, вряд ли видел хоть раз сильных физиков, но каким-то невероятным образом знал, что делать, чтобы нас заинтересовать наукой. В 10-м классе считалось, что за год мы должны сделать какую-то экспериментальную работу. И он мне поручил вместо нее подготовить доклад на тему “Современная физическая картина мира”. Мне тогда было 14 лет. И я страшно серьезно отнесся к этому заданию, ходил в библиотеку, как раз тогда прочитал Фейнмана, разные книги про квантовую механику, еще что-то. И сделал доклад, который он очень хвалил.

Я читал журнал “Квант”, решал задачки, посылал в “Квант”. Еще была заочная физико-техническая школа, но мне это не очень понравилось. Как и многие, я участвовал в олимпиадах. Мое высшее достижение – это 2-е место на областных олимпиадах по физике и по математике, первое место было у Димы Шапиро из знаменитой 31-й Челябинской школы. Он сейчас зав. кафедрой теоретической физики в Новосибирском университете. Одно время мы общались, потом контакт прекратился. Так вот, я был в области вторым-третьим, мое главное достижение – участие во Всесоюзной физической олимпиаде, которая проходила в Тбилиси в 1972 году. Я там прошел во второй тур (экспериментальный), устроил там небольшой взрыв, никто не пострадал, но понятно, что никакого высокого места я не занял.

- А взрыв от того, что чего-то не знали?

- Нет, знал, я это до сих пор помню, могу рассказать. Там была какая-то промасленная бумага, что ли. Велено было измерить ее диэлектрическую проницаемость. Я понял, что надо сделать электрическую цепь, сделать конденсатор. Там была прокладка в фольге – ее надо было использовать как обкладки, измерить импеданс, вычислить емкость, из нее найти диэлектрическую проницаемость. Всё я правильно сделал, но, когда замыкал цепь, то что-то закоротил. Бух! И на этом мои олимпиадные успехи и закончились.

Я не олимпиадного склада человек, меня совершенно не вдохновляет решение задачи, которую кто-то придумал. В общем, у меня были успехи очень невысокого уровня, на фоне моих друзей типа Стаса Смирнова (Станислав Смирнов - один из наиболее авторитетных российских математиков, лауреат Филдсовской медали), который был дважды победителем Международной математической олимпиады в 1986-1987 годах.

- После школы вам уже было понятно, что вы пойдете в физику?

- Было понятно, хотя мне уже после окончания школы вдруг стали попадаться разные интересные книги по математике. Так, я прочитал книгу Пойа “Математическое открытие”, очень возбудился от прочитанного и стал думать, что, наверное, математика все-таки мне более интересна, чем физика. После школы я поступал в МФТИ и не поступил.

- У вас была золотая медаль?

- Нет. Мы с Андреем Геймом неоднократно обсуждали эти поступления-непоступления – он много раз рассказывал, что его никуда не брали, потому что он немец по национальности и так далее. Ну, он во всем должен быть первым, даже в степени “пострадатости”, поэтому он пытается меня убедить, что меня не взяли не потому, что я – еврей, а по другим каким-то причинам.

- В каком году вы поступали?

- В 1972. Это был очень плохой в этом смысле год. Не поступил ни я, ни Саша Лихтенштейн, ныне очень хороший физик, мой самый близкий друг.

- В МГУ вы не пробовали на физфак? По той же причине?

- Я никаких причин не знал. Я был очень наивным человеком, ничего не понимал – кто еврей, кто не еврей, и что из этого следует. Приехал, стал поступать – не поступил. Люди, которые знали, что происходит, и их это могло коснуться, сразу ехали в Новосибирск. Тогда ректором в Новосибирском университете был Спартак Тимофеевич Беляев, человек, который потом сыграл большую роль в моей жизни. Очень я его почитаю. Он не позволял никаких преследований по национальному признаку, абитуриента брали в Новосибирский университет, будь он хоть кто, если с хорошими знаниями. Кстати, Спартаку за это ничего не было. Это никак не повредило его карьере. Он потом был в Москве на больших должностях. Когда в соцсетях начинается “бульканье” про то, что “время было такое!” – да, время было такое, но Спартак был другой. И в Новосибирском университете не было антисемитизма при приеме абитуриентов. И ребята, которые про это знали, сразу ехали в Новосибирск. А я ничего про это не знал. Поступал в Физтех – не приняли. Но там сидели представители других вузов, которые брали из тех, кого не приняли в МФТИ. А у меня были четверки, даже не тройки. Но – не брали. Некоторые ссылались на возраст, что я еще “маленький”, некоторые просто отводили глаза и не брали. Тут я и заподозрил что-то нехорошее.

И мы с мамой решили попробовать отправиться в ближайший к Магнитогорску университетский город – Свердловск. Мама была со мной, потому что мне было только 14. Я встретил в аэровокзале Москвы двух ребят из Магнитогорска, которых знал еще по олимпиадам, они поступали на мехмат МГУ, не поступили. Они летели в Свердловск, поступать на матмех в Уральском университете. И я решил тоже на матмех. Они мне дали задачки для поступающих, я эту книжечку в самолете прочитал, задачки мне понравились. И я решил, что место это интересное.

Из аэропорта “Кольцово” мы поехали в университет. Приемные комиссии на матмех и на физфак сидели в одной комнате. И приемная комиссия на матмех начинала работать позже, чем физфаковская. Когда мы приехали, физфаковская работала, а матмеховская ещё нет. Тут меня что-то дернуло, и я решил отдать документы на физфак. После этого началось: “А вот, вы уже сдавали на Физтех, мы можем зачесть вам эти оценки, но можете сдавать экзамены снова”. А я ничего не знал про проходной балл, какой он. Разговаривал с председателем приемной комиссии, он у нас потом преподавал “Историю КПСС”, был такой хороший мужик. И он никак не мог мне сказать: “Подавай с этими оценками, мы тебя примем”. Вот такой разговор: “Так сдавать или не сдавать? – Ну, я не знаю, ничего не могу обещать”. Потом меня толкнуло, и я задал правильный вопрос: “А вы бы в моей ситуации стали сдавать экзамены?” И он дал такой же правильный ответ: “Я бы в вашей ситуации не стал”. Поэтому я просто отдал документы и уехал в Магнитогорск ждать результатов.

- Было опасение, что с вами случится то же, что и на Физтехе?

- Нет, совсем нет. У меня на Физтехе были три "4" и "3" по устной физике. Кстати, как они эту “тройку” из меня выжимали –это, наверное, самая большая психологическая травма в моей жизни.Четырнадцать лет, пацан, всего боится, ничего не знает. Дают задачу – я даю правильный ответ. Экзаменаторы начинают давить: “А вы уверены? Вы подумайте! А если вот так?” Потом я меняю правильный ответ на неправильный… Поскольку экзамены устные, то в Свердловске мне зачли “четверку” по математике и “тройку” по физике. Кстати, по математике я тоже не понимаю, почему мне на Физтехе поставили “четверку”, ведь я ответил на все вопросы. И я просто тупо не знал, хватит ли мне этих оценок. Оказалось, что в том году на физфак в Уральском университете конкурса практически не было, брали даже со всеми “тройками”. Но я же этого не знал и боялся, что баллов не хватит. Но меня взяли. Знаю, что это решение принимал лично ректор, Василий Александрович Кузнецов. Очень хороший человек.

- Видимо, ваши олимпиады сыграли роль?

- Сам факт, что я в 14 лет закончил школу – уже не тривиальный. Интересно, что я приехал в Свердловск с намерением поступать на матмех. Интересно, что бы потом со мной было, если бы я поступил и стал математиком. Честно говоря, я думаю, что ничего особо хорошего не было бы. Я потом работал на матмехе. Есть определенное мнение о свердловской математике, которое у меня позже сложилось, и я думаю, что мне сказочно повезло, что я пошел на физический факультет.

- А свердловская физика была гораздо лучше?

- В том-то и дело, что нет! По всем внешним параметрам – регалии, число академиков – она не была лучше, была гораздо хуже. Но вот конкретные люди! Мой учитель в университете Борис Хакимович Ишмухаметов – человек, который сыграл и играет исключительно большую роль в моей жизни. Он до сих пор преподает в 89 лет! Железный человек! Он меня всячески опекал, ведь это же не просто город, а уральский город. После меня еще один парень в 15 лет поступал на физфак, так он просто спился. И я мог бы.

- Были соблазны?

- Конечно!

- Девчонки, выпивка?

- С девчонками соблазна не было именно потому, что я был на два года младше всех остальных. Поэтому однокурсницы были недоступны, они меня всерьез не воспринимали, и у меня хватало ума это понимать. Соблазна не было. С куревом тоже… Мы после поступления сразу поехали в колхоз, там условия были плохие – кормили плохо, погода плохая. А мы были всё ещё детьми, в основном, домашними. И я заметил, что некоторые ребята курили, и из-за этого у них были дополнительные проблемы, помимо тех, что у всех. И я на это посмотрел и принял решение, что не надо создавать себе проблему на ровном месте, не курю я – и не надо. Могу похвастать, что за всю жизнь я ни разу не закурил.

А пьянство – это хуже. В общежитии 5 человек в комнате, это номинально, а не номинально может быть и больше. И на полу спали и где угодно. Потому что – ну какие-то хорошие ребята, а их отчислили, и что с ними делать? Приютили их, они на полу живут. Если все пьют, а ты в этой комнате, то что, ты будешь на своей кровати сидеть и смотреть? Конечно, я во всем этом участвовал. Конечно, была большая опасность.

К большому счастью, у меня нет биологической предрасположенности к алкоголизму, но гораздо более важно, что, благодаря Борису Хакимовичу у меня были более интересные занятия… Мне тоже было скучно в университете – как-то все легко и просто. Я хотел переводиться к Диме Шапиро поближе, в Новосибирск, он мне присылал их программу, я думал позаниматься, досдать по их программе и перевестись. Но как-то я прибился к Борису Хакимовичу, который сразу дал мне сложную задачу, стал со мной работать, я к нему приходил домой.

- А кем он был в то время?

- Он был нашим преподавателем, читал у нас на первом курсе механику, был тогда доцентом, зам. декана физфака. Он был шахматистом, я – тоже. Он до сих пор шахматист, я уже не шахматист. До сих пор он – один из самых близких моих друзей, если можно говорить о дружбе с такой разницей в возрасте – 28 лет. А потом я попал к Сергею Васильевичу Вонсовскому (1910-1998), и он был большим “научным генералом”, но, в отличие от других “научных генералов”, он был совершенно чудесным человеком. И, поскольку я мог общаться с ним близко, то учился у него не только физике.

Он свел меня с очень сильными людьми – например, договорился с Беляевым. После того, как я защитил кандидатскую, меня, по этой договоренности, послали в Курчатовский институт, где я учился у людей, в техническом смысле очень оснащенных. Это группа – “Мигдаловская”, потом “Галицкая”, потом “Беляевская” – в которой была создана современная квантовая теория многих частиц. Там работали очень квалифицированные люди. В ней был Валентин Григорьевич Вакс, которого я считаю наряду с Сергеем Васильевичем Вонсовским одним из своих главных учителей.

Там был мой лучший друг – Саша Трефилов. Но это уже более поздняя история. Во всяком случае, как-то так оказалось, что, попав на физфак, я оказался рядом с Борисом Хакимовичем. Во-вторых, я оказался рядом с Сашей Лихтеншейном, с которым мы до сих пор работаем и до сих пор он – мой близкий друг. Это тоже важные отношения в моей жизни. Попав к Вонсовскому, я попал в Институт физики металлов.

Потом уже, много позже, я стал общаться со свердловскими математиками через образовательные дела – одно время я довольно близко общался с Николаем Николаевичем Красовским, очень интересным человеком. Но это совершенно другие люди, другого типа. Мне кажется, мне было бы с ними трудно – или им со мной. Сергей Васильевич Вонсовский оказался для меня совершенно идеальным учителем. У меня до сих пор какие-то комплексы, что я не математик. Я ведь люблю математику, время от времени пытаюсь предпринять какие-то попытки разобраться в так называемой "современной математике".

- Получается, что все границы вам открыты: и биология, и математика.

- История, которая мне очень нравится: на конгрессе по математической физике в Чили я познакомился с Лешей Бородиным, который совершенно замечательный математик, очень сильный матфизик. Мы разговаривали, уже после моего доклада, ну, я стал прибедняться, что я не математик и что вообще я здесь делаю. Он сказал: “Хотите, я вам дам справку, что вы математик?”. Я сказал, что хочу, но я же не обучен, теорем доказывать не умею. И он сказал одну вещь, очень важную, которая мне очень нравится: “Конечно, вы математик, потому что разница между физиками и математиками такова: физики могут выкинуть какие-то члены в уравнениях по той единственной причине, что они им не нравятся, а математики так не делают. Вот вы в вашем докладе так не делали”.

Тем не менее, конечно, я не математик. Хотя я работал около 6 лет на кафедре математической физики. Но моя работа заключалась в том, что преподавать физику математикам.

- Наверное, нет жестких границ между физикой и математикой, поэтому вы перемещаетесь из области в область?

- Есть границы. Между естественными науками и математикой. Я бы сказал, с биологами нет границы, с химиками нет, а с математиками – есть. Математика – это, все-таки, не совсем наука, как физика или биология. Но я ее люблю, постоянно помню, что я ехал поступать на матмех, просто поздно открылась приемная комиссия.

- А как сложились ваши отношения с религией? Я понимаю, что вы сейчас – православный человек. Как вы к этому пришли?

- В детстве я совсем ничего не знал о религии. Я вырос в еврейской семье, но в такой – советской, совершенно нерелигиозной еврейской семье. Думаю, что ни папа, ни мама не знали иврита, не были причастны ни к каким традициям. Я никогда не общался с верующими людьми, насколько я знаю. Библию я в первый раз прочитал, когда мне было 24 года. Один мой друг, большой поклонник Гегеля, который и меня на Гегеля “подсадил”, дал мне Библию, которая была еще дореволюционного издания, от его бабушки. Я её прочитал залпом и это было как обухом по голове…

Конечно, я не стал сразу верующим человеком, но это оградило меня от пренебрежительных шуток в сторону церкви и верующих. Я шёл к этому очень постепенно, с начала 1990-х я уже могу считать себя верующим. А то, что именно православие – кто-то, может, думает, что такие вопросы решаются на небесах – я не знаю, как это всё выглядит с небес, но с земной точки зрения это выглядит как случайность, потому что я вырос, будучи далеким от любой традиции. Хоть еврейской, хоть католической, хоть православной, хоть буддистской.

Когда “разрешили быть верующими” и начался бурный рост интереса ко всяким религиозно-философским вещам среди советской научно-технической интеллигенции, подавляющее большинство становилось какими-нибудь буддистами, потому что выглядело очень привлекательно. На самом деле, буддизм – очень привлекателен для человека с естественно-научным мышлением.

- Почему?

- Там проделана мощная работа с философией, с логикой. Там колоссальная традиция! Гегель, что называется, тихо поскуливает в углу, потому что там такие высоты диалектики, своего рода рационализм... Не плоский рационализм, такой… настоящий. Христианство в этом смысле всё-таки сдвинуто в сторону этики, оно больше про то, как стать лучше в этическом смысле. А буддисты – лучшие по гносеологии, по логике. Тем не менее, несмотря на все это, как-то, может просто потому, что мы в России, тут всё проще – пошёл в церковь, крестился, причастился.

- То есть, вы сам, вас никто не вел? Катехизис в кружке не изучали?

- Боже упаси! В 90-е с этим было проще. Тогда и батюшки были молодые, с горящими глазами, их не интересовали формальности, их интересовало существо дела. Другая совсем была обстановка.

- В Нидерландах вам удается ходить в церковь?

- Очень редко хожу. Наверное, это нехорошо, надо бы чаще. У нас есть православная церковь. Своего священника нет, но к нам приезжает раз в месяц.

- Насколько протестантизм оказывает влияние на жизнь в Нидерландах, на ваш взгляд?

- Очень сильное. Надо понимать еще, что у нас в Неймегене университет католический (ранее Katholieke Universiteit Nijmegen, ныне Radboud Universiteit Nijmegen, рус. Университет Неймегена имени святого Радбода Утрехтского). Когда шла война за независимость в Нидерландах, в основном те провинции, которые отделились от Испании, были протестантскими, а те, которые остались под управлением Испании, были католическими, но граница проходит по реке Ваал. К северу 100% протестантское влияние, к югу – уже больше католическое, там уже и Бельгия недалеко. И Неймеген – это уже такое смешанное влияние католицизма и протестантизма.

Конечно, протестантизм влияет. Причем, именно эта реформаторская версия протестантизма, кальвинизм – это пуританство. Один мой друг, бельгиец, когда мы с ним зашли в нашу университетскую столовую, сказал: “Ты понимаешь, что ты работаешь в университете, где можно взять на обед нормальную горячую еду! Ведь эти протестанты вообще не понимают, что такое настоящий ланч”. Конечно, это больше для анекдота, но это такое бытовое пуританство.

В Нидерландах оно очень чувствуется – еда простая. Не принято демонстрировать напоказ богатство, дома у всех довольно скромные, нет огромного количества роскошных машин как в Москве, Екатеринбурге или даже Магнитогорске. В Нидерландах вполне процветающая экономика, понятно, что состоятельных людей там немало, но всё это не напоказ. Думаю, что, конечно, это определенная традиция. Вообще, должен сказать, что, поскольку я много путешествовал по Европе, то в католической части Европы чувствуешь, что там люди гораздо ближе к России. В Италии, Франции, Испании – те же “закидоны”, видно, что ментальность ближе. А протестантизм, особенно реформаторский протестантизм, кальвинистский – от России дальше. И он очень сильно влияет на настрой людей, на повседневную жизнь.

- А что католического в университете?

- Думаю, что сейчас это больше история. Когда был создан университет, то он готовил католических священников. Первые руководители университета были в кардинальских мантиях. Насколько я понимаю, теологический факультет был главным. Университету сейчас 95 лет, он сравнительно молодой по европейским меркам. А факультет науки был создан после войны, ему 55 лет. Название у университета сменили, когда я туда приехал в 2004-м. Радбод университет – это такое “скрыто католическое название”, потому что при университете был госпиталь – университетский медицинский центр имени св. Радбода Утрехтского. И поэтому решили при переименовании – я не знаю, кто и из каких соображений это решил – целому университету дать это же имя. И, поскольку никто не знает, кто такой Радбод, для людей со стороны, особенно, американцев, стандартное предположение, что это что-то типа Стэнфорда для Стэнфордского университета - богатый человек, который дал деньги на университет.

Но один мой коллега, немец, очень хороший физик, очень образованный человек – он почти знал. Он высказал предположение, не тот ли это Радбод, который упоминается в саге о Нибелунгах? Я стал разбираться, полез в Интернет. Оказалось, что ПОЧТИ так – не тот Радбод, а его брат. Один брат был конунгом, вождем, попал в сагу о Нибелунгах, а его брат был епископом Утрехта и стал святым. Это VII век, очень давно.

И университет назван именем святого, хотя само слово “святой” явно не упоминается в названии, но кому надо, те знают. И герб – явно религиозный, с крестом. “Возрадуемся с Божьим именем” – девиз университета. В повседневной жизни университета это почти ничего не значит, кроме того, что защиты диссертации в Нидерландах до сих пор проходят очень пышно и торжественно – профессора в мантиях, что многим и мне очень нравится. Это красиво, запоминается на всю жизнь. Это во всех университетах. Специфика нашего университета – защита начинается с молитвы Святому Духу и заканчивается молитвой. В протестантских университетах – нет. При университете есть церковь, там проводятся службы, иногда проводятся всякие официальные церемонии – кого-то награждают или празднуют годовщину университета, по пятницам в столовой – рыба.

- Надо же, в России – четверг “рыбный день”.

- А четверг специально сделали, чтобы не совпадал с религиозным “рыбным днем”. Это появилось в советское время. Чтобы не было ассоциаций с религиозной традицией есть рыбу по средам и пятницам, специально сделали четверг. Было такое замечательное вино в СССР – “Узбекистон”. Очень сладкое, густое, почти черного цвета. Очень вкусное. Это борьба с религией велась так: ислам, мягко говоря, изготовление и распитие спиртных напитков не поощряет. Поэтому все сорта винограда, которые традиционно выращивались в мусульманских странах, шли на изюм и всякие сладости. И, как я понимаю, в рамках борьбы с религией, в советское время решили из этих сортов винограда делать алкоголь. Потому что всякие там муллы были нам не указ. И это вино “Узбекистон” было очень даже положительным фактором в борьбе с религией. Вот и четверг – рыбный день – результат борьбы с религией.

- Вы говорили, что вам пришлось в жизни два раза практически с нуля делать научную карьеру. Как вы оказались в Нидерландах? Почему уехали?

- Все-таки, большинство тех, кто уехал, уехали сразу же, как только “железный занавес” стал приоткрываться, в конце 80-х – начале 90-х. Я все 90-е провел в России. Мы тогда с Сашей Трефиловым, моим другом, были одержимы идеей, что надо что-то делать для отечества, для организации российской науки и образования. Я много занимался организационными делами. Мы пытались сделать “элитную” группу, в том числе, в Уральском университете, Саша – больше здесь, в Москве преуспел.

Я был ученым секретарем Совета по физико-техническим наукам Уральского отделения РАН, много чего мы там делали. Подключали Уральское отделение РАН к Интернету, устанавливали связи с федеральными ядерными центрами типа Снежинска и так далее. Я был очень увлечен этими организационными делами, при этом понимая, что жертвую своей чисто научной карьерой. Но я считал, что этим нужно заниматься. Моя научная карьера складывалась удачно благодаря моим достижениям и благодаря поддержке и защите Сергея Васильевича Вонсовского и Спартака Тимофеевича Беляева, без нее, думаю, сожрали бы вместе с достижениями.

Я очень рано защитил докторскую – наверное, в то время я был самый молодой физик, доктор наук в СССР. Защитился я в 85-м году, правда, меня целый год не утверждали, но это отдельная история. Премию Ленинского комсомола мы получили в 88-м с Сашей Лихтенштейном и другими. Причем, за действительно хорошую работу. То есть, всё было вполне нормально.

Но в 90-е, когда я снова начал ездить за границу – где-то с 95-го года, в США, в Германию, встречать людей, которых раньше знал, то я видел, что я уже очень сильно отстал. Что они делают более интересные и более сложные вещи. Что я в научном смысле деградирую. Но я считал, что это совершенно оправданно, что надо заниматься этими организационными делами.

Однако, к концу 90-х – началу 2000-х, стало понятно, что почти все наши организационные начинания пошли прахом, что ничего не вышло, по крайней мере, в Екатеринбурге. Потому что в начале 90-х вообще не было понятно, что дальше будет? Может, вообще Академию закроют, может, еще что-то. Некоторые старшие товарищи выжидали и относились даже благосклонно ко всяким безумным идеям что-то сильно реформировать и сделать по-другому. Я думаю, нас с Сашей Трефиловым и другими людьми такого же типа поддерживали и придерживали “на всякий случай”, что, “если совсем плохо будет, мы этих отморозков выпустим”. А когда уже стало понятно, что никто и ничего менять не собирается, что “стабильность” стала официальным лозунгом…

Кстати, в первый раз это слово я услышал от Юрия Сергеевича Осипова, который был тогда президентом Академии, и где-то в 2000-2001 он делал доклад в Свердловске. И очень торжественно сказал, что “наступила эпоха стабильности”. Я помню, мы сидели рядом с Владимиром Семеновичем Мархасиным, замечательным физиологом, посмотрели друг на друга, и Владимир Семенович сказал: “Но это же стабильность на очень низком уровне!”. И подуло какой-то беспросветностью, потому что в 90-х было жутко тяжело, я работал на семи работах, занимался чем угодно, как ученый деградировал и сам это понимал, но какая-то была надежда на то, что науку изменим, страну спасем.

В общем, в начале 2000-х стало ясно, что “фокус не удался”. Тем не менее, никаких планов на отъезд у меня не было. Тогда я регулярно ездил в Штаты. Я работал в эймсовской национальной лаборатории в Айове как визитёр. В Айову летал из Москвы через Чикаго, а там работал в Эванстоне замечательный физик Арт Фриман, друг Вонсовского. И меня он знал, и я его знал. Я всегда заезжал к нему на пути туда и обратно. И вот, в 2001-м году на обратном пути в Эванстоне мы с Артом пошли завтракать, и он начал говорить: “Что я могу для тебя сделать? В организационном плане? Я многих знаю, могу я для тебя что-то сделать?” Я сказал, что, наверное, никто для меня ничего сделать не может. Потом мы разговаривали, и он задал вопрос: “А почему ты не уедешь?” Для меня это было совершенно неожиданный вопрос. Мне это в голову не приходило по многим причинам. Прежде всего, я не мог об этом думать, пока была жива мама, она сильно болела, умерла в 97-м году. Было понятно, что и с мамой не уедешь и ее не бросишь.

В 1998 году умер С.В. Вонсовский, и это многое изменило – я немедленно стал чувствовать, что лишился защиты. Мне начали радостно припоминать всякое, что держали “за пазухой”. И, когда Арт мне такое сказал, то я спросил: “А зачем мне надо уезжать?” И ответ был совершенно неожиданный: “Ну, во-первых, ты проживешь лет на 15 дольше”. Кстати, это правда. Потому что я был в такой жуткой депрессии, ничего не хотелось. Я валялся на диване целыми днями. Хорошо, что собака была, ее надо было выгуливать. В те же годы сильно заболел Саша Трефилов, потом оказалось, что смертельно. В общем, всё было ужасно. Но я все равно не рассматривал вариант отъезда. Никаких практических шагов после разговора с Артом не стал предпринимать.

А в 2001 году я получил шведскую стипендию – год или два можно провести в шведском университете, тебе будут хорошо платить, больше, чем шведским профессорам, потому что твоя стипендия не облагается налогом. В то время мы были хорошими знакомыми с Улле Эрикссоном из Упсалы, не друзьями, как сейчас, но хорошо общались. Он пригласил к нему приехать. И я поехал в Упсалу формально на год, не имея абсолютно никаких идей за душой.

Отношения со свердловскими физиками в это время у меня были очень плохими. Сейчас уже можно рассказать. С математиком, академиком Арленом Михайловичем Ильиным (1932-2013) у меня в то время были очень хорошие отношения. Мы с ним вместе работали на матмехе Уральского университета на кафедре математической физики, я его хорошо знал. По-моему, он несколько лет назад умер. Я помню, что позвонил ему в Институт математики, был холод, я в ватнике, в валенках пришел к нему вечером. Говорю: “У меня совершенно отчаянная ситуация, ничего не получается, чувствую, что работать в Свердловске мне не дадут, сейчас вот зовут в Швецию, но я не хочу никуда ехать. Возьмите меня в Институт математики, и я никуда не поеду”.

Выяснилось, что по разным причинам, во-первых, меня в Институт математики взять нельзя, во-вторых, я напрасно думаю, что свердловские математики чем-то лучше, чем свердловские физики, и что это решит какие-то мои проблемы. В-третьих, он сам с наслаждением уехал бы в Швецию, только его не зовут. В общем, был такой разговор, который расставил точки над i. И все равно у меня не было настроения уезжать. Сидел как-то у Саши Трефилова дома, перед самым отъездом в Швецию, говорил, что все равно скоро вернусь. Он уже смертельно болел, мы оба это знали, и Саша сказал: “Никуда ты не вернешься, но хочу попросить, чтобы ты приехал на мои похороны”. Я пообещал и потом приехал.

В общем, я уехал в Швецию на год. Потом продлилось еще на год. И они стали пытаться меня оставить профессором. Не очень это получилось. Даже не то, чтобы люди что-то имели против меня, скорее, там шли какие-то внутриуниверситетские разборки. В результате, не получилось. У меня была идиотская ситуация: или возвращаться в Свердловск, но там отношения испорчены, опять валяться на диване? Или сидеть в Швеции дольше. Там ужас был – я когда оформлял документы для пенсии, то обнаружил, что у меня там за три года семь контрактов, всё продляли на месяц, еще на месяц... Но это же тоже не жизнь, жить там одному, семья в Свердловске. В общем, я совершенно не знал, что делать.

Прошло два с половиной года и вдруг что-то начало меняться. Совершенно неожиданно меня позвали в Америку на интервью для высокой позиции, куда я не подавал (с позициями высокого уровня так бывает). Я туда приехал. Не думаю, что сильно поумнел за последние годы, был таким же, как сейчас, умным. Но на бумаге для тамошнего начальства всё выглядело печально: публикаций в “Nature” или “Science” мало, потому что не печатались мы в этих журналах, цитируемость невысокая... И тоже была странная подвешенная ситуация, мне там очень долго ни да, ни нет не говорили.

И, видимо сам факт, что меня туда рассматривают и эта анекдотическая история с Упсалой, когда там в финальном решении комиссии было написано, что я – большой ученый, но во время пробной лекции использовал четыре куска доски из шести, чем показал свою неспособность к преподаванию… Вдруг я стал получать из Европы какие-то “офферы”. Было приглашение из Неймегена, было из Германии из пары мест. В общем, была такая история, что я думал – если в течение трех лет не будет получаться, то я вернусь в Россию. И попробую заняться там чем-то совершенно другим, ещё не знал, чем. Но было понятно, что продолжать вот так научно деградировать – это не выход. И как-то так получилось, что, до истечения этого трехлетнего срока, у меня уже были какие-то хорошие “офферы”.

И я выбрал Неймеген, потому что тут до этого был Саша Лихтеншейн, но он перебрался потом в Гамбург. Я навещал его много раз в Неймегене, знал место и людей, меня знали. В общем-то, я Неймеген выбрал по ошибке, потому что я уже устал от всей этой чехарды. Мне хотелось забиться в какое-то тихое место, публиковать там по две работы в год, чтобы выучить язык и преподавать, чтобы ко мне не лезли – и всё. Я считал, что в каком-то смысле моя профессиональная жизнь закончена. И мне показалось, что Неймеген – это и есть такое тихое место, потому что другие места были номинально серьёзнее, престижнее, а мне уже просто ничего не хотелось. Лечь и отдохнуть. Оказалось, что нет, что Неймеген – совсем не то, что я про него думал. Что это страшно активное место.

- Как раз Андрей Гейм там жил, или уже он уехал? Как вы начали работать вместе с Геймом и Новоселовым?

- Уже уехал. Гейма я знал. Он был в Неймегене тогда же, когда и Саша. По-моему, я был у него в гостях пару раз с Сашей. Но мы не работали вместе никогда. К тому времени, когда я переехал в Неймеген, он и Костя Новосёлов уже уехали [в Манчестер].

Графен уже существовал, они эту работу уже опубликовали, за которую потом получили Нобелевскую премию, но все ждали, что дальше. Год не было вообще никакой реакции на их статью. Новоселов приехал в Неймеген защищаться, и в его диссертации ничего про графен не было, работа была по магнетизму. Андрей Гейм тоже приехал на защиту, он был одним из двух формальных руководителей Новоселова. После защиты всегда бывает небольшая party, мы там с Андреем разговорились, и я сказал, что меня очень заинтересовала их работа про скачки Баркгаузена – это про магнетизм, что я хочу потом об этом поговорить с ним и с Костей.

Андрей ответил, что всё это ерунда, кому этот магнетизм нужен, а вот лучше скажите: какая будет особенность уровней Ландау для безмассовых дираковских фермионов? И я ему отвечаю, что, наверное, это какая-то классическая задача, наверняка ее кто-то делал в 1930-х годах, хотя, чего ее делать, там совсем просто должно быть, и я предположил, как именно. И, когда потом оказалось, что это был не просто набор слов, а что это реально так, то на Андрея, видимо, это произвело некоторое впечатление, и слово за слово, я был уже соавтором их второй статьи про графен, где впервые появились дираковские фермионы. Причем, как мне кажется, внес в нее довольно существенный вклад.

И как-то потихоньку – я раз приехал в Манчестер, другой… Это было интересно. Для меня это была довольно резкая смена тематики, и меня довольно долго в этом новом для меня сообществе никто за человека не считал. Я бы сказал, что с 2004 до 2007-го, я сам тоже считал, что это какое-то временное увлечение, которое скоро закончится. Но как-то всё хорошо получалось. Помню, в 2007-м году в Порту была конференция, где мы были с Андреем. И я ему говорил (когда мы пошли портвейн пробовать), что некомфортно себя чувствую в этом графене, потому что всю жизнь занимаюсь магнетизмом, в области, где у меня уже есть некоторое ощущение парения. А тут прямо на себе всё тащишь, ужасно тяжело, потому что ничего я не понимаю, интуиция у меня не наработана. "А вы, оказывается, лодырь", - услышал я. Устыдился, конечно, потому что заниматься надо не тем, что легко получается, а тем, что интересно в данный момент. В общем, в 2011 я закончил книгу про графен “Graphene: Carbon in Two Dimensions”, она вышла в 2012.

- Андрей Гейм ее назвал “Графеновой библией”, да?

- Да, говорят, что он её так назвал. Сначала Костя меня похвалил, назвав “Линнеем графена”, а потом Андрей назвал мою книгу “Библией”. Я считаю, что, при всем уважении к Линнею, Андрей похвалил меня круче. И вот я думал, что на этом закончу штудии графена. Но в графеновой науке всё время появляются какие-то новые задачи, я до сих пор ими занимаюсь. Сейчас работаю над вторым изданием книги, и как закончу – желание бросить эту область остаётся. Потому что это против всех моих инстинктов – одним и тем же заниматься 15 лет.

- А в чем секрет успеха вашей научной группы? Вы, Новосёлов, Гейм?

- Ну, какая это группа… Они сами по себе. Я помогал, с ними работают многие теоретики.

- То есть, они открыты теоретикам, привлекают свежие головы…

- Ну, что вы! Костя еще туда-сюда, а Андрей ненавидит теоретиков! Он одно время взял моду – когда ему не нравится что-нибудь из того, что я ему говорю, (мне в ответ): “Убить всех теоретиков!”. Мне это не очень было приятно слышать, но, поскольку я тоже его знаю, я знал, как это прекратить. В какой-то момент, когда он в очередной раз высказался про теоретиков, я ему сказал, что совершенно с ним согласен, что я тоже никогда не понимал, зачем нужны какие-то ещё теоретики, когда есть я. После этого он говорить про убийство теоретиков перестал.

- Как вы познакомились с женой?

- У меня есть друг еще из Магнитогорска, Миша Ригмант, который тоже учился в Уральском университете, на курс младше меня. В 1978 я уже закончил университет. У Миши была девушка, его будущая жена. Она проходила педагогическую практику в пионерском лагере “Радуга”. Он туда поехал и позвал меня с собой, погулять по лесу.

Мы приехали. Мишина девушка работала в паре с Мариной. Я как-то сразу обратил на нее внимание. Дети в этот день ставили сказку про Мальчиша-Кибальчиша, Марина очень лихо ими командовала. Наверное, мы с ней встречались в университете до этого, но я не помню. Марина уверяет, что заметила меня раньше, не знаю. В общем, мы в “Радуге” познакомились, потом долго всё это тянулось – кино, прогулки, прочее. Мы женаты с 1982 года. В этом смысле я очень счастливый человек. У нас двое детей, мальчик и девочка. Мальчику уже 32, девочке – 34, у них уже свои дети.

- Боитесь ли вы смерти? Есть ли у вас мысли про это?

- Конечно, есть. У меня половина стихов об этом. Конечно, я боюсь. Другое дело, что этот страх в разное время принимает разные формы. Я бы сказал по-другому: бессмертия я боюсь еще больше. Представьте, вас записали куда-то в виртуальную реальность, где вас можно вечно хранить. Это ужас, кошмар! В “Символе веры” сказано: “Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века”. Но, понимаете…

Сейчас какое-то странное представление о том, что людей соблазняют каким-то вечным райским блаженством и так далее, а мы в таких подачках не нуждаемся… Но мы-то знаем, что райское блаженство не гарантировано. Нормальный человек, который следит за собой, знает, какой он на самом деле плохой, сколько он всего лишнего и неправильного делал. Как же можно не бояться, что за это придется отвечать, да еще вечно…

Другое дело, что думать об этом надо в разумных пределах. Потому что в христианской литературе пишется про три способа служения Богу: как раб – то есть под страхом наказания, как наемник – с надеждой на плату и как сын – из любви. В принципе, если ты поднялся до “третьего уровня”, то, наверное, страх уходит. “Боящийся несовершенен в любви”, потому что любовь исключает страх. Но кто же может про себя сказать, что он совершенен в любви? Конечно, страшно.

- А давно вы пишете стихи?

- Такие, которые можно показывать людям, сравнительно недавно. И уже это началось как-то в соцсетях. Все-таки, нужна какая-то обратная реакция. Я же не настолько сумасшедший, чтобы считать, что всё, что я делаю, замечательно. И мое окружение тоже не настолько искушено в поэзии. А в сетях я познакомился с людьми, которые либо сами очень хорошо пишут, либо по профессии филологи и разбираются, и они стали меня поощрять к этим занятиям, что имеет смысл над этим работать дальше. Лет 12 я пишу.

- Можете сравнить поэтическое творчество и творчество в физике? Это похожие жанры – по озарению, по количеству времени, которое вы тратите? Как рождается в вас физика и поэзия? Вы пишете стихи, когда отдыхаете или нет, наоборот, это работа?

- У нормальных научных работников время вообще не делится на рабочее и нерабочее. Когда работается – тогда и рабочее. Первое время это было совершенно стихийно. Все-таки, в физике я себя хорошо контролирую, что надо делать, что не надо, как надо. Конечно, откуда приходят новые идеи, я не знаю. Сам не понимаю. А стихи – первое время это было спонтанно. Многие говорят о каком-то ощущении озарения.

У Алексея Константиновича Толстого есть стихотворение “Тщетно, художник, ты мнишь, что своих ты творений создатель!”. Это, действительно, выглядит так, что ты – как радиоприемник, который настроен на какую-то волну и через тебя это всё качают. А ты всё это записываешь. И иногда получается совсем неплохо. Первые года три это в таком режиме и было. А потом я начал немного этим управлять. Но написать стихи на заданную тему не получится, это – стихийный процесс.

Физика – это другое. Если мне кто-то расскажет, что “вот такие результаты получились, такая-то кривая вышла, что ты об этом думаешь?” - то я вполне могу работать на “заданную тему”. А в поэзии – нет. Наверное, это и есть главная разница между профессионализмом и любительством, притом, что любительство может быть лучше любого профессионализма. Александр Сергеевич Грибоедов был профессиональным дипломатом и драматургом-любителем, написал “Горе от ума”, профессионал пусть попробует и так напишет.

Другое дело, что разница в том, что там, где я профессионал, я еще могу выбирать, что и как делать, а тут оно само приходит, в каких-то небольших пределах ты можешь как-то сопротивляться этой диктовке, что-то пытаться добавить от себя, но очень немного. Я заметил, что периоды, когда у меня хорошо идут стихи и приходят интересные идеи в физике, – это одни и те же периоды. Явно какие-то одни и те же механизмы задействованы, но я не понимаю, какие.

- Если бы вы сейчас начинали свою жизнь, куда бы вы пошли? Выбрали бы что-то другое, а не физику?

- Если бы я понимал себя и не понимал реальность, в которой живу, я думаю, вещи, которые меня больше всего заинтересовали бы – это теология и философия. Правда, я думаю, что в реальных условиях, в которых мы живем, это было бы ужасной ошибкой. Если бы я всерьез захотел выбрать профессией теологию или философию. Все-таки, физико-математическое сообщество другого качества. У физиков и математиков есть свои “закидоны”, многие выглядят совершенно сумасшедшими. Мы с Мариной недавно рассуждали – сколько мы знаем вменяемых математиков? Сначала нашли двух, потом решили, что все-таки один. Да я и сам, наверно, не лучше. Но при всём при том, какой-то отбор да происходит…

В моем поколении трудно было быть физиком или математиком, там очень конкурентная среда, если ты сделаешь глупость, тебе тут же миллион людей с наслаждением скажут, что ты идиот. Люди больше приучаются к ответственности за произносимое слово, начинают думать о репутации. А гуманитарии “советской закалки” - да какая там репутация? На втором курсе у меня была история. Были люди, которые к диалектическому и историческому материализму относились более-менее серьезно, не просто как к промыванию мозгов. У нас была преподавательница диалектического материализма – был какой-то философский кружок, где изучали теорию систем Берталанфи и еще что-то. И мне это так понравилось, что я решил – не перевестись ли мне с физфака на философский факультет? Кстати, так некоторые делали.

И меня буквально спас Саша Лихтенштейн, уже тогда мой близкий друг. Он сказал: “И что ты там будешь делать? Ну, станешь ты философом, думаешь, ты будешь заниматься вопросами жизни и смерти, пространства и времени? Будешь заниматься вопросами пространства и времени в свете решений Октябрьского Пленума ЦК КПСС”. Он меня спас. Моя хорошая черта, что я всегда был восприимчив к здравым аргументам. Я подумал, что так оно и будет, и что это мне не надо. А сейчас там свой прессинг, свое давление. У меня ощущение, насколько я вижу эту среду снаружи, что она там гораздо менее здоровая. Я вижу массу проблем в российском научном сообществе естественных наук, но у философов проблем в 1000 раз больше. Но это взгляд со стороны, я могу тут быть абсолютно неправым.

- А теология – это наука или область знаний? Может ли быть ученая степень по теологии?

- Знаете, мне кажется, что у кого-то слишком много свободного времени. Давайте, поговорим о том, математика – это наука или нет? Я знаю серьезных математиков, которые утверждают, что математика – это не наука.

Есть какие-то аргументы как в эту сторону, так и в противоположную. Что совершенно очевидно для меня – что есть большая разница между способами и духом, как работают математики и как работают естественники – физики, химики, биологи. Но есть и общее. Еще более специализированное, например, что такое “теория струн”? Наука она или не наука? Если наука, то какая – физика или математика? Для физики, она очень, мягко говоря, опосредованно связана с экспериментом. Для математики она тоже кажется не своей – в ней ничего не доказывают. Можно об этом спорить, но какой в этом смысл?

- Эта демаркация вам кажется неважной – наука-не наука?

- Всё важно. Но надо понимать, что все демаркации достаточно условные. Давайте поспорим, я математик или не математик, биолог или не биолог? Я печатаюсь в математических и биологических и химических журналах, выступаю на соответствующих конференциях. Хорошие люди мне обещают дать справки в случае необходимости, что я математик или биолог. По моему самоощущению, я – физик, который интересуется одним, другим и третьим. Мне эти вопросы кажутся какими-то схоластическими, в плохом смысле. Какая разница! Есть какой-то вид интеллектуальной деятельности, со своими правилами и традициями, которые в чем-то похожи. Я помню, что ребенком активно занимался шахматами, и были споры – можно ли считать шахматы спортом? А искусством?

Обе точки зрения имеют право на существование. Моя точка зрения – что шахматы это ни то, ни другое, а что-то третье, – тоже имеет право на существование. Вопросы, которые вы мне сейчас задаете, играют роль маркера “свой – чужой”. Это как у болельщиков “Спартака” или “Зенита” – какой шарф на тебе надет, какая символика.

- Эти споры очень дезинтегрируют сообщество, к сожалению.

- Понимаете, они могут играть на разобщение, только если у людей нет более важных поводов для объединения. “Праздность – мать всех пороков”. У людей не должно быть времени, чтобы собачиться по таким поводам. Я, например, особо не разговариваю ни с кем из своих коллег о каких-то мировоззренческих вопросах особо часто, просто у нас есть, чем заняться другим. У меня есть довольно серьезные основания подозревать, что мой друг и соавтор (чем горжусь) Женя Кунин – атеист.

- Интересно, как вы с ним сейчас работаете над проблемами эволюции?

- Он прекрасно знает, что я – человек верующий, но у нас нет проблем. Мы работаем – и работаем.

- Но вас обоих волнует появление жизни?

- Что его волнует, пусть он рассказывает сам. Я боюсь говорить за других. Меня не волнует проблема появления жизни. Я – физик, которого интересует проблема сложности. Сложности именно физико-химических процессов. В свое время я пришел к выводу, что для того, чтобы понять, что такое сложность физико-химических процессов, нужно знать, что понимают под “сложностью” биологи. Потому что они много про это написали. Вот и причина.

- То есть, вы не надеетесь, что в ходе ваших изысканий вам удастся объяснить загадку жизни?

- Я даже не надеюсь, что в ходе моих изысканий по графену мне удастся объяснить загадку графена. Я просто работаю. Но это опять какой-то ЕГЭ-шный подход, когда вы не надеетесь, что вам удастся решить эту задачу на 10 баллов. Но я искренно надеюсь, что в результате того, что любая моя работа, независимо от ее тематики, будет закончена, мы будем понимать больше, чем мы понимали до того, как эта работа была начата. Это единственное, на что можно надеяться. Если эта цель не достигнута, значит, работа ошибочна и не стоило на нее тратить время.

Если “небесным мелом на небесной доске” написаны вопросы, что такое жизнь и так далее, и надо на них отвечать – у меня не такое отношение. Вот еще спросите: “Есть ли Бог?”. Допустим, я скажу: “Да” или “Нет” – что это будет означать? Понятно, что Он есть, но Он есть не так, как я или этот диван. Это же надо понимать… Для меня есть очень жесткое деление между попытками разобраться по существу и попытками рассчитаться на две шеренги “свой” – “чужой”, чтобы в дальнейшем устроить потасовку. К первому я отношусь очень хорошо, ко второму я отношусь очень плохо. Независимо от того, в какой области это происходит и какие формы принимает.

Возвращаясь к вопросу: теология – это наука или не наука? Если вас это интересует серьезно, то я отвечу вопросом на вопрос: что вы понимаете под теологией? Вы читали Блаженного Августина или Фому Аквинского? А современных авторов? О чем мы вообще говорим? Нет, мы говорим о том, что принято такое-то и такое-то административное решение, что те люди, которые “за наших”, считают, что оно хорошее, те люди, которые не “за наших” считают, что оно плохое. Так идите в свою песочницу и там разбирайтесь, кто с кем дружит, кто у кого плюшевого мишку отобрал, ко мне не надо с такими глупостями приставать.

А если разговор серьезный, то я серьезно отвечу, что не готов на него ответить. Августина я читал, Фому не читал, Паламу читал, Василия Великого читал, но мало, а западных теологов вообще почти не читал. Я не подготовлен, не компетентен. Но почему люди, которые знают про всё это в 1000 раз меньше, чем я, считают, что они могут об этом говорить – как говорится, Бог им судья.

- Беспокоит ли вас то, что сейчас происходит в православном мире?

- Не следить за этим невозможно. В свое время меня учили – в основном, книги – что единственная вещь, которой должен бояться православный христианин – это собственные грехи. За этим надо следить. Если видишь, что что-то с тобой не так, над этим надо работать. Остальное зависит от ситуации. В свое время в армии, где я был, хоть и недолго, меня приучили “не париться” по поводу того, на что ты не можешь повлиять. Если я чувствую, что то, что я скажу, будет воспринято и будет иметь какой-то эффект – это меня беспокоит. Но у меня нет ощущения, что любое мое мнение о том, что происходит в православном мире, будет иметь хоть какую-то ценность, что я смогу кого-то переубедить. И зачем тогда “париться” и портить себе настроение на ровном месте? Поэтому я стараюсь держаться подальше от того, где я чувствую, что ничего не могу сделать. Я туда просто не лезу.

- Посоветовали бы вы сейчас молодому человеку идти в науку?

- Если такой вопрос [у молодого человека] возник, то ответ “Нет”. Наукой надо заниматься, когда ты чувствуешь, что не можешь не заниматься этим. Мы не гонимся “за поголовьем”, у нас и так перепроизводство “информационного шума”. В науке должны оставаться те, кто не может без этого.