Вы здесь

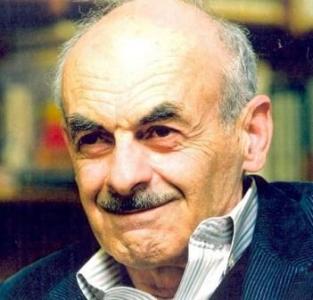

Булат Окуджава: «Мы больны, у нас дикое, больное общество»

Булат Окуджава и сегодняшняя Россия

Предлагаю вашему вниманию статью о последнем десятилетии жизни Булата Окуджавы - его стихах и мыслях, которые звучат в сегодняшнем контексте в высшей степени актуально (Владимир Фрумкин).

Вы – армия перед походом

Вы – армия перед походом

в преддверии грозных атак.

Отставка вчерашним свободам!

Всё собрано в жёсткий кулак.

Б. Окуджава, 1991

Жалко лишь, что родина померкла,

что бы там ни пели про неё.

Б. Окуджава, 1996

Летом 1990 года Окуджава посетил Нью-Йорк. Он был тогда гостем нашей Русской школы при Норвичском университете, уютно расположившемся среди зелёных гор Вермонта. В Манхэттене Булата почему-то больше всего удивил и задел за живое

Мир компьютеров и кнопок!.. Чем же мы не угодили?

Отчего же своевременно нас не предупредили,

чтоб мы знали: что посеем, то и будем пожинать?

Отчего нас не на кнопочки учили нажимать?

Намёк прозрачен: нас всю дорогу учили нажимать не на кнопочки умных машин, а на кнопки, курки и гашетки, несущие смерть. Неисповедимы пути и причуды поэтической мысли: вид витрин с электронной техникой рождает бурный каскад новых вопросов, обращённых поэтом к читателю и к самому себе:

Кто мы есть? За что нам это? Что нас ждёт и кто поможет?

Или снова нас надежда на удачу облапошит?

Или всё же в грудь сомнений просочится тайный яд?

Или буду я, как прежде, облапошиваться рад?

Для обдумывания вопросов из стихотворения «Манхэттен» у Булата оставалось семь лет жизни. Некоторые из них были либо риторическими, либо слишком трудными и ясного ответа не получили. Самый простой задан в конце первой строки: Кто поможет? Еcли имеется в виду помощь извне — никто, и Окуджава это прекрасно понимал. Вопросом За что нам это? станут, надо полагать, заниматься будущие поколения историков и философов. Пойдём дальше. Наглядный ответ на то, что нас ждёт, даёт картина сегодняшней России, предсказанная поэтом в 91-м году:

Отставка вчерашним свободам!

Всё собрано в жёсткий кулак.

Есть тут и вопрос о тайном яде сомнений, целительном веществе, которое может спасти общество от новых трагических ошибок. Просочится ли оно когда-нибудь в наши души? Или нас снова и снова будет облапошивать обманчивый мираж удачи? Вопрос этот был задан поэтом не случайно. В его сознании яд сомнений, освобождающий от пустых иллюзий и напрасных ожиданий, уже действовал вовсю. И отнюдь не тайным был этот яд. Он становился всё более явным, причём настолько, что, доживи Окуджава до нашего времени, он был бы, как пить дать, зачислен в национал-предатели и пятую колонну.

Ливан или Иван?

«Запрещается распространение недостоверной информации..., умаляющей авторитет Российской империи, СССР, Российской Федерации, их Вооружённыü cил»,— гласит законопроект, внесённый в Госдуму депутатом от «Справедливой России» Олегом Михеевым. Его коллеги, «озабоченные уровнем любви россиян к родине, подготовили сразу несколько законодательных инициатив, предусматривающих наказание за недостаточный патриотизм».

За последнее десятилетие своей жизни Булат Шалвович написал, наговорил и напел немало такого, что — с точки зрения сегодняшней власти и обслуживающих её пропагандистов — умаляет авторитет России по меньшей мере в двух её ипостасях: советской и постсоветской, сегодняшней. А также авторитет российских Вооружённых сил. Примеров — хоть отбавляй. Вот, навскидку, про российскую империю советской эпохи:

Я живу в ожидании краха,

унижений и новых утрат.

Я, рождённый в империи страха,

даже празднествам светлым не рад.

Всё кончается на полуслове

раз, наверное, сорок на дню...

Я, рождённый в империи крови,

и своей-то уже не ценю.

А это — о Вооружённых силах:

Вы говорите про Ливан...

Да что уж тот Ливан, ей-богу!

Не дал бы Бог, чтобы Иван

на танке проложил дорогу.

Когда на танке он придёт,

кто знает, что ему приспичит,

куда он дула наведёт

и словно сдуру что накличет...

Так начинается стихотворение, написанное под впечатлением от разговоров с израильскими друзьями во время гастролей Окуджавы в декабре 1992 года. Речь шла об угрозах существованию этой маленькой, окружённой врагами страны, где кровью и порохом пахнет от близких границ, как сказано в другом стихотворении Булата, написанном тогда же в Иерусалиме. Как видно, чаще всего упоминался Ливан, где наращивала силу и влияние коварная и агрессивная «Хезболла». С него и начал Булат свой ответ друзьям, вылившийся в стихи. А закончил он его так:

Когда бы странником — пустяк,

что за вопрос — когда б с любовью,

пусть за деньгой — уж лучше так,

а не с будёнными и с кровью.

Тем более что в сих местах

с глухих столетий и поныне —

и мирный пламень на крестах,

и звон малиновый в пустыне.

Тем более что на Святой

Земле всегда пребудут с нами

и Мандельштам, и Лев Толстой,

и Александр Сергеич сами.

Тогда, в 92-м, многим казалось, что новая Россия уже никому не угрожает. Афганская война три года как кончилась. До первой чеченской оставалось два года, и ещё никто не мог предсказать ни её, ни — тем более — вторжения в Грузию, ни бескровного блицкрига в Крыму. С чего это вдруг вздумалось поэту припугнуть своих бывших соотечественников Иваном на танке? Советского Союза больше нет, отменена мессианская коммунистическая доктрина, отброшены имперские амбиции. Входившие в империю республики и её сателлиты, все как один, отпущены на свободу. Кому теперь придёт в голову заняться реваншем и снова ринуться на чужие земли, да ещё с будёнными и кровью?

У Окуджавы были на этот счёт свои соображения.

"Я умел не обольщаться даже в юные года",— написал он в середине 1980-х. И остался верен себе и теперь, через год после распада СССР. В ту пору у него возникла такая формула: Советский Союз кончился, но советская власть осталась. Это была очень трудная для него пора расставания с последними иллюзиями и обретения нового знания о своём отечестве. Именно в это время стал он расставаться и с некоторыми из облюбованных им издавна слов. И прежде всего – с пронизывающим его поэзию словом надежда.

Надежды маленький оркестрик

уверенно звучал у Окуджавы на протяжении 60–70-х годов, хотя и не всё в его хозяйстве было ладно: "кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стёрт, на барабане швы разлезлись..." Но он не замолкал, потому что этот поизносившийся оркестрик был в сговоре с людьми, современниками и единомышленниками поэта, романтиками-шестидесятниками, упорно верившими в чудо — в то, что стоит лишь избавиться от ненавистного дряхлеющего режима, как страна оживёт, встрепенётся и тут же начнёт обустраивать свободную и нормальную жизнь.

В 80-е годы манящий голос надежды зазвучал глуше. Я ощутил это, занимаясь составлением второго сборника окуджавских песен, который вышел в «Ардисе» в 1986 году. В предисловии к нему я написал, что слово «надежда» было — до недавнего времени — «одним из наиболее заметных в поэтическом мире Окуджавы. В сознании читателя оно ассоциировалось с безусловным Добром, с тем немногим, что помогает выстоять, для чего стоит жить. Не расставайтесь с надеждой, маэстро,— не то молил, не то заклинал поэт, обращаясь к Моцарту, к себе, к своему поколению. Из окуджавской лирики 80-х годов слово „надежда“ почти исчезло».

Это наблюдение дополнил впоследствии филолог М. И. Жук, заметивший, что «в дискурсе Окуджавы 80-х — 90-х годов» в концепт „надежда“ всё настойчивее проникает компонент сомнение»: «В произведениях этого времени поэт использует по отношению к слову „надежда“ такие определения, как „пустая“, „поздняя“, „бедная“, „былая“, „напрасная“, „робкая“». (Диссертация по гуманитарным наукам)

Одно из таких произведений Булат сочинил в Париже в марте 1987 года. Вначале это были стихи. В мае, приехав в Вашингтон по приглашению Института русских исследований имени Джорджа Кеннана, «придумал музыку», о чём сообщил перед тем, как спеть новую песню у меня дома 18 мая в городке Оберлин (штат Огайо).

На Сретенке ночной надежды голос слышен.

Он слаб и одинок, но сладок и возвышен.

Уже который раз он разрывает тьму.

И хочется верить ему...

Шла горбачёвская перестройка, и очень хотелось верить, что уж на этот-то раз что-то получится, что дело не кончится хилой короткой оттепелью, за которой — снова зимняя тьма. Но конец песни печален: верить-то хочется, но вдруг всё кончится, как кончалось всегда?

А если всё не так и всё как прежде будет,

пусть Бог меня простит, пусть сын меня осудит,

что зря я распахнул напрасные крыла.

Что ж делать? Надежда была.

Булат потом заменил напрасные крыла на счастливые. И выбросил второе четверостишие (Что нужно нам с тобой? Не горы золотые, а чистые глаза и руки молодые...). Мелодию, однако, сохранил прежнюю. Медленная, минорная, меланхоличная, она усиливает ощущение неосуществимости, безнадёжности, навеваемое последней строфой.

Та же тема — то ли верить и надеяться, то ли нет — преобладала и в наших тогдашних разговорах. «А вот интересно, если станет у нас посвободнее и начнёт меняться жизнь, кто раньше воспрянет, русские или украинцы?» — неожиданно спросил Булат, когда мы прогуливались с ним по кампусу Оберлинского колледжа. И рассказал, что в деревне Калужской области, где он преподавал в школе после фронта и Тбилисского университета, основным рационом жителей была свинина. Свиней забивали осенью. Украинцы делали из них колбасы, коптили окорока и прочие вкусности, а русские рубили туши на куски и бросали в бочки с солёной водой. «Зачем вам эта солонина сдалась, посмотрите, что ваши соседи делают!» — говорил им Булат. «Да знаем,— отвечали те.— Но… возиться неохота». «Вот такая философия!» — с горечью закончил свой рассказ Булат.

Кто мы есть?

Ни я в своём предисловии к сборнику 86-го года, ни Максим Иванович Жук в своей диссертации не вдавались в вопрос о том, что же вызвало эту нисходящую, затухающую эволюцию, выражаясь филологически, концепта «надежда» в дискурсе Окуджавы. Ответить на этот вопрос не так уж сложно, если присмотреться к другому процессу, который происходил тогда в сознании поэта,— к процессу постижения неприятных истин о стране, в которой ему довелось родиться и жить.

"Я и раньше знал, что общество наше деградировало, но что до такой степени — не предполагал. Есть отдельные достойные сохранившиеся люди, но что они на громадную толпу?.. Не хочется ни торопиться, ни участвовать в различных процессах, происходящих в обществе. Хочется тихо, молча, смакуя, не озираясь, не надеясь, не рассчитывая..."

Это — из его письма осени 1989-го года. Помню, что меня удивила мерцающая в этих строчках нотка безнадёжности. Не надеясь, не рассчитывая… Ещё больше удивило, можно сказать, поразило, стихотворение, первая строфа которого появилась в «Вечерней Москве» 4 февраля 1991 года:

Ребята, нас вновь обманули,

опять не туда завели.

Мы только всей грудью вздохнули,

да выдохнуть вновь не смогли.

Мы только всей грудью вздохнули

и по сердцу выбрали путь,

и спины едва разогнули,

да надо их снова согнуть.

Ребята, нас предали снова,

и дело как будто к зиме,

и правды короткое слово

летает, как голубь во тьме.

Эти стихи, звучащие, как сигнал тревоги, навеяны грозными событиями 1990 — начала 1991 годов. Вот некоторые из них:

- 1990, январь: погромы армян в Баку. В город вводятся войска, объявлен режим чрезвычайного положения. 130 погибших, около 700 раненых.

- Март: для нейтрализации сторонников выхода Литвы из состава СССР власти направляют в Вильнюс танки.

- Май: столкновения в Ереване между ополченцами и частями Советской Армии, 24 погибших с армянской стороны.

- Декабрь: председатель КГБ СССР Крючков выступает по телевидению с заявлением о заговоре западных стран против СССР и их намерениях добиться его распада. 20 декабря уходит в отставку министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе, заявив, что в стране существует угроза установления диктаторского режима.

- 1991, в ночь с 12 на 13 января: штурм телевизионной башни в Вильнюсе.

Диагноз — большевизм

— Булат Шалвович, что кажется Вам самой страшной бедой нашей страны? — спросил у поэта в 1992 году журнал «Столица».

— То, что мы строили противоестественное, противоречащее всем законам природы и истории общество и сами того не понимали. Более того, до сих пор по-настоящему степень этой беды мы не осознали... Мы по-прежнему не умеем уважать человеческую личность, не умеем видеть в ней высшую ценность жизни, и пока всё это не будет у нас в крови, ничего не изменится, психология большевизма будет и дальше губить нас и наших детей. К сожалению, она слишком сильна и разрушительна и необыкновенно живуча...

Через год тема «большевизм в постсоветской России» прозвучала вновь – в интервью Андрею Крылову для газеты «Подмосковные известия» (11 декабря 1993):

— Но у нас, повторюсь, нет никакого демократического общества. У нас большевистское общество, которое вознамерилось создавать демократию, и оно сейчас на ниточке подвешено. (wikipedia)

Серьёзность диагноза — у нас большевистское общество — усугубляется тем, что к тому времени у Окуджавы не осталось никаких иллюзий относительно истинной природы этого общества. Оно, как оказалось, мало чем отличалось от другого тоталитарного монстра ХХ века – фашизма.

...Мы и сами были не лучше фашистов. У нас был такой же фашистский режим. Но тогда (15 лет тому назад.— В. Ф.) я этого не понимал. (ЖЗ)

Открылось поэту и то, что его сограждане, глубоко завязшие в своём тоталитарном прошлом, могут — рано или поздно — вновь возжелать над собой вождя, диктатора, тирана:

Нашему дикому обществу нужен тиран во главе?

Чем соблазнить обывателя? Тайна в его голове,

в этом сосуде, в извилинах, в недрах его вещества.

Скрыт за улыбкой умильною злобный портрет большинства...

Начальная строка этого стихотворения, опубликованного «Дружбой народов» в апрельском номере 1991 года, так и просится в пишущийся ныне «единый учебник истории». Она могла бы стать эпиграфом к его разделу, посвящённому России начала XXI века, построившей властную вертикаль с фигурой сильной личности на самом её верху. Но не станет. Официальные историки даже Иосифа Виссарионовича Сталина, уничтожившего миллионы своих подданных, именуют не иначе как «эффективным менеджером». А на нынешнего его наследника взирают с обожанием снизу вверх.

Ну, а кто бы обнародовал сегодня, в разгар массовой патриотической истерии, трагическое стихотворение 1991 года, посвящённое поэту Владимиру Корнилову? «Новая газета»? «Грани.ру»? «Эхо Москвы»? «Ежедневный журнал»? «Дождь»? Эй, кто там ещё не утратил мужества, элементарной порядочности и остатков совести?

Хрипят призывом к схватке глотки,

могилам братским нет числа,

и вздёрнутые подбородки,

и меч в руке, и жажда зла.

Победных лозунгов круженье,

самодовольством застлан свет...

А может, надобно крушенье,

чтоб не стошнило от побед?

Нам нужен шок, простой и верный,

удар по темечку лихой.

Иначе — запах ада скверный

плывёт над нашей головой.

Неужели российская власть не может самоутвердиться другим способом?

23 июня 1995 года, стоя перед микрофоном на парижской сцене, Окуджава отвечал на вопрос, как он относится к войне в Чечне. Поэт назвал её страшным явлением,

которое будет помниться много, много десятилетий, если не столетий... Этот маленький народ, в котором нет даже миллиона,— допустим, он даже очень-очень самовлюблённый и очень сложный,— всё-таки надо считаться с национальной психологией… Тем более — такого маленького народа. (Аплодисменты) А его в прошлом веке в течение 50 лет уничтожали… В этом веке в 44-м году выслали весь народ на гибель. И сейчас опять уничтожают. Ну что такое? Неужели российская власть не может самоутвердиться другим способом? Неужели для этого нужно убивать своих же сограждан?

(Цитата по расшифровке фонограммы концерта в зале ЮНЕСКО, изданной впоследствии на двух CD под названием «Когда опустеет Париж».)

Окуджава не дожил до второй чеченской войны — очередного акта самоутверждения российской власти, за которым последовали грузинский поход 2008 года, крымская кампания 2014 года и конфликт с Украиной.

Милитаристский способ самоутверждения приносит, конечно, не только моральное удовлетворение, но и реальную пользу — приобретение территорий. «Широка страна моя родная» растеклась-расстелилась аж на девять временных поясов. Неоглядное русское приволье вызывало восторг и вдохновляло многие поколения народных певцов и профессиональных поэтов. Но почему-то стало — под конец жизни — «доставать» русского поэта Булата Окуджаву: его настигла чрезвычайно редкая для российского человека болезнь — агорафобия (боязнь открытого пространства - ред.).

Меня удручают размеры страны проживания.

Я с детства, представьте, гордился отчизной такой.

Не знаю, как вам, но теперь мне милей и желаннее

мой дом, мои книги, и мир, и любовь, и покой.

А то ведь послушать: хмельное, орущее, дикое,

одетое в бархат и в золото, в прах и рваньё —

гордится величьем! И всё-таки слово «великое»

относится больше к размерам, чем к сути её...

Заметьте: величием (а на самом деле — размерами!) страны в равной мере кичатся все — и верхи, и низы. Те, кто одеты в бархат и в золото, и те, кто — в прах и рваньё. Вывод этот легко подтверждается историей императорской России. В определённые её моменты гордость за непомерно разросшуюся державу накаляется и вскипает, превращаясь в патриотическую истерию, смешанную с ненавистью к явным или потенциальным врагам Государства. В один такой момент, в дни польского восстания 1863–1864 гг., Александр Герцен писал в своём «Колоколе»: «Дворянство, литераторы, ученые и даже ученики повально заражены: в их соки и ткани всосался патриотический сифилис».

Родина померкла...

За год до кончины Окуджава написал стихотворение, в котором он размышляет о русских людях — из далёкого вчера и нынешних, сегодняшних. Звучит оно вначале тихо и проникновенно, с мягкой, певучей грустью:

Мне русские милы из давней прозы

и в пушкинских стихах.

Мне по сердцу их лень, и смех, и слёзы,

и горечь на устах.

Интонация первой строфы окрашивает и две последующие, но к концу четвёртой плавное течение стиха внезапно прерывается громким горестным возгласом:

Мне по сердцу их вера и терпенье,

неверие и раж...

Кто знал, что будет страшным пробужденье

и за окном — пейзаж?

Открылось за окном поэту нечто такое, что заставило его воспроизвести устрашающий образ диких скифов, привидевшийся в 1918 году Александру Блоку:

Что ж, век иной. Развенчаны все мифы.

Повержены умы.

Куда ни посмотреть — всё скифы, скифы, скифы.

Их тьмы, и тьмы, и тьмы.

И с грустью озираю землю эту,

где злоба и пальба.

И кажется, что русских больше нету,

а вместо них толпа...

«Мы больны, у нас дикое, больное общество»,— не раз говорил Булат, наблюдая российскую жизнь из-за океана летом 1990 и 1992 годов. В то время теленовости из России уже можно было принимать через кружившие над планетой спутники. Окуджава и Фазиль Искандер, другой почётный гость Русской школы, ходили на ежедневные просмотры, как на работу. Новости были невесёлые: забастовки, протесты, грызня в верхах, вечная нехватка то того, то другого, выступления «красно-коричневых». Булат заметно тревожился, мрачнел. Возвращаясь на родину, делился своими тревогами и мыслями, своим пониманием обступивших страну проблем — с друзьями, со слушателями его выступлений, с читателями журналов и газет.

А вообще всё наше общество больное. Оно живёт ещё старыми стереотипами, старой структурой. Оно не может жить энергично, по-новому. Оно учится этому, привыкает. С болью, с кровью, с ужасом. (На концерте в Киеве, 1990.)

Мы семьдесят лет деградировали, дичали. Знаете, есть замечательный пример из Библии. Когда Моисей уводил евреев из египетского плена, он вёл их сорок лет вместо пяти дней, чтобы вымерло поколение, которое было рабами, и чтобы появились люди, свободные от чувства рабства. А мы — не просто рабы, которые страдают от тягот, мы — профессиональные рабы, которые гордятся своим рабством... (Из интервью в Донецке, февраль 1991.)

Переживаемые им «муки прозрения» прорывались у него в таких строках:

Нет, не от гриппа или умопомрачения,

не на фронте, не от пули палача —

как обидно умереть от огорчения,

раньше времени растаять, как свеча...

В 1996 году у Булата появилось четверостишие, в котором несколькими словами очерчен конечный вывод о прожитой жизни и о стране, в которой она прошла:

Ничего, что поздняя поверка.

Всё, что заработал, то твоё.

Жалко лишь, что родина померкла,

что бы там ни пели про неё.

Ниточка и ножницы

В интервью газете «Подмосковные новости», процитированном выше, Окуджава невольно воспроизвёл образ из своей ранней песенки о висящем на ниточке бумажном солдате: "У нас сейчас большевистское общество, которое пытается создавать демократию, и оно сейчас на ниточке подвешено". Далее следует фраза, смысл которой понятен без объяснений лишь тем, кто помнит, что за два месяца до интервью, в октябре 1993 года, в Москве была подавлена попытка коммуно-фашистского переворота: И когда мы видим, что к этой ниточке тянутся ножницы, мы должны как-то их отстранить. Иначе мы проиграем, погибнем, ничего не создадим.

Ножницы, подбиравшиеся к ниточке, на которой было подвешено будущее России, находились тогда в руках хасбулатовых, руцких и баркашовых. Увы, то, что не получилось у них, вполне удалось их преемникам, перерезавшим ниточку под одобрительные крики толпы. Страна, так и не увидев настоящего дневного света, вновь погружается во мглу. И всё же есть выход у её жителей, и подсказан он тем же Булатом Шалвовичем Окуджавой, подарившим своим согражданам под конец жизни такую вот грустную улыбку:

Дойдя до края озверения,

в минутной вспышке озарения,

последний шанс у населения —

спастись путём переселения.

Булат Шалвович любил хорошую шутку. Не сомневаюсь, что ему бы понравилась и эта, весны 2014 года, услышав которую он наверняка бы вспомнил о почудившемся ему когда-то Иване, въезжающем на танке на Святую Землю:

A Russian guy is entering the US.

He is at the customs.

Customs agent looks at his passport and asks:

— Nationality?

— Russian.

— Occupation?

— No, just visiting...

(RU):

В американскую таможню входит пассажир из России.

Предъявляет паспорт. Чиновник:

– Национальность?

– Русский.

– Профессия? (Другое значение – «оккупация»)

– Нет, что вы! Просто погостить...

Владимир Фрумкин